売れるメニューを見極める!飲食店がメニュー分析を行うべき理由

メニューにおける判断において

「なんとなく売れている」

「人気があるから残そう」

と感覚で判断していませんか?

今の時代、

原材料費と人件費の高騰は上昇

はかなり深刻な問題です。

利益を残すためには

メニュー分析は欠かせません。

売れている=儲かっている

とは限りません。

今回の記事では、

飲食店がメニュー分析を行うべき

理由とその方法をお伝えします。

目次

なぜメニュー分析が大切なのか

今飲食業界は

などあらゆる経費の高騰に

さらされています。

こうした状況の中で

- どのメニューを残すか?

- どのメニューを見直すか?

を判断することは、

利益を残すための重要な判断

となります。

「お客様に人気だから」

「自分が好きだから」

「(感覚で)出ているから」

という理由で多くのカフェは

メニューを残してしまいがちです。

しかし、

売れていても利益率が低いメニューは

知らぬ間に経営を圧迫しているケース

が少なくありません。

売れている=儲かっている

とは限らないのです!

だからこそ、

数字をもとにメニューを見直す

メニュー分析が必要なのです。

メニュー分析とは何か?その基本を押さえる

メニュー分析は

売上と利益の両面から見る

ことが大切です。

メニュー分析の方法として

ABC分析が有名ですが、

かなりの経験が必要です。

私がお勧めする方法は、

メニューエンジニアリング

という方法です。

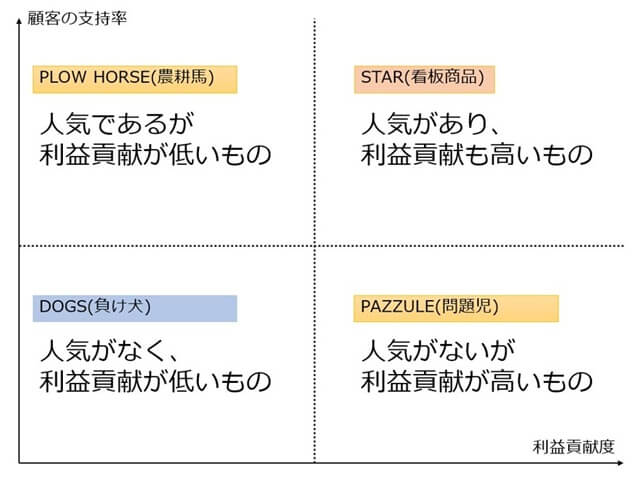

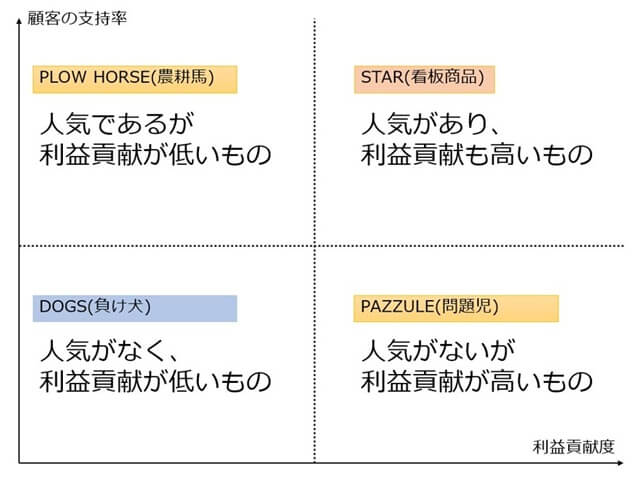

この方法でメニューを

顧客の支持率と利益貢献度

によって4象限に分けます。

具体的には

顧客の支持率は売上構成比で

利益貢献度は粗利額で見ます。

図で表せば、

以下のようになります。

言い換えれば、

- スター(看板商品):売上・利益ともに高い主力メニュー

- プローホース(農耕馬):売れているが利益が低いメニュー

- パズル(問題児):利益は高いが売れていないメニュー

- ドッグ(負け犬):売上・利益ともに低いメニュー

この4象限で分析することで、

- 伸ばすべきメニュー

- 見直すべきメニュー

- 削るべきメニュー

かが一目で分かります。

ここで気をつけたいことが、

売上よりも粗利の最大化を

考えて分析することです。

どんなに売上が高くても、

粗利が残らないメニューは、

意味がありません。

メニュー分析は、

売上を追うのではなく

利益を残すための経営ツールです。

このポイントを忘れないでください。

メニュー分析で得られる効果

メニュー分析を行うことで

以下のような3つの効果が

期待できます。

- 利益を生むメニューと足を引っ張るメニューが明確になる

感覚ではなく、数字でメニューの実力が見える化されます。 - 販売促進・教育方針が立てやすくなる

どのメニューをスタッフが勧めるべきか、

POPを強化すべきかが明確になります。 - 新メニュー開発や価格改定の判断がスムーズになる

「原価が上がった分をどこで補うか」

「季節商品で利益を取る」など、

戦略的な意思決定が可能になります。

実際のメニュー分析のステップ

では実際にメニュー分析をし、

それをメニュー改善に反映する

までの手順をお伝えします。

- STEP① データから販売数と原価を調べる

- POSレジのデータや手書きデータから現状の数値を把握します。

- STEP② 原価率と粗利額を計算する

- 各メニューの原価率と粗利額を出すことで、「どのメニューが利益を生んでいるか」が見えてきます。

- STEP③ メニューを4象限で分類

- メニューをスター・プラウド・パズル・ドッグの4象限に分け、分布表に記すことで整理されます。そのメニューを継続するかどうかの判断材料になります。

- STEP④ 改善アクションを起こす

- スターは継続強化、プラウドは価格調整、パズルは販促強化、ドッグは見直しや削除を検討します。重要なのは、分析で終わらせず、アクションに繋げることです。

よくあるメニュー分析の失敗

実際に店長を指導していて、

メニュー分析で失敗している

典型的な事例を紹介します。

原価率が高い=悪いと決めつける

原価率で考えるのは、

ある意味リスクがあります。

- 1500円で原価率50%

- 300円の原価率10%

それぞれのメニューの

粗利額を計算すると、

750円と270円になります。

つまり原価率が高くても、

単価が高く粗利が取れていれば

優秀なメニューになります。

データを集めただけで改善に活かしていない

よくある最大の失敗は

分析をしただけで改善行動を

起こさないことです。

データを集め、

分析する作業はかなり大変

なために満足してしまいがちです。

データを集めたら、

次のアクションに繋げてこそ

初めて価値があります。

とにかく行動です!

感覚だけで判断する

あなたの好みや思い入れで

メニュー分析をしてしまうと、

利益構造を見誤ります。

一番陥りやすい間違いです。

感覚ではなく数字をもって判断

する習慣を身につけましょう。

画像はイメージ(写真ACより)

カフェ業態での具体的な分析ポイント

メニュー分析をする際に

抑えてほしいポイントを

3つお伝えします。

メニューによって利益構造が全く違う

一般的にドリンクの利益率が高く、

フードやスイーツは原価率が高い

傾向にあります。

この違いを理解せずに

価格設定を行えば

全体の利益バランスが崩れます。

日替わりランチの原価を常に把握

集客・看板メニューである

日替わりランチはサービス価格で

提供しているお店も多いでしょう。

となると日替わりランチが

利益を圧迫しているパターンが

実に多いのです。

原価率を見直し、

付加価値を上げる工夫

(ドリンクセット・小鉢追加など)

をする必要があります。

加えて、

常に原価を把握することは

とても重要です。

旬の食材を利用して原価を下げる

旬の食材を取り入れる

=仕入れ値が安くなるです。

コストを下げながら

メニューとしての魅力も

高められます。

安い時期に多く仕入れ、

期間限定で提供することも

有効な戦略です。

メニュー分析したら改善行動をする

メニュー分析のゴールは

間違いなくメニュー改善

という『行動』です。

メニューを改善したら、

粗利額の高いメニューを

スタッフ全員でサジェスト

することです。

- POP

- おすすめトークを作る

- メニューの配置

など工夫することで

実際に原価率が3%下がった例

もあります。

例えば、

スター商品の売上を10%伸ばすと、

店舗全体の粗利が確実に改善します。

一方で、

ドッグ商品を整理すれば、

仕込み時間や食材ロスが減ることで

オペレーションも改善されます。

日々の業務は大変ですが、

月に一度でもメニュー分析を行う

時間を作りましょう。

そうすることで、

確実に粗利額はアップし、

利益も向上しますよ。

POSレジのメニューデータを見て、

上位10品の販売数と原価を出すこと

から始めていませんか?

この記事を書いている人

- カフェコンサルタント

- コーヒー好き、カフェ好きの趣味が高じてカフェコンサルタントを始めて7年になります。このブログを読んだカフェ関係者が「これやってみよう」と思えるような売上アップや教育法を発信しております。簡単な質問は無料で対応しております^^

最新の記事

カフェ管理項目2026年2月18日ニトリル手袋をしたまま提供・会計していませんか?信用を落とすオペレーションの実態

カフェ管理項目2026年2月18日ニトリル手袋をしたまま提供・会計していませんか?信用を落とすオペレーションの実態 接客及びオペレーション2026年2月11日飲食店店長必見!忙しいのに回らないのは「オーダーコントローラー」の不在が原因です

接客及びオペレーション2026年2月11日飲食店店長必見!忙しいのに回らないのは「オーダーコントローラー」の不在が原因です カフェ管理項目2026年2月4日カフェで利益を残すために今すぐ導入したい3つの厨房機器

カフェ管理項目2026年2月4日カフェで利益を残すために今すぐ導入したい3つの厨房機器 売上アップ2026年1月28日小さなカフェ(飲食店)が大きなカフェチェーン店に勝つ方法

売上アップ2026年1月28日小さなカフェ(飲食店)が大きなカフェチェーン店に勝つ方法

カフェ経営者に贈る日々の売上アップ法を配信

メルマガでは配信中です。

今ご登録いただくと

小冊子『カフェを始めとする小規模の飲食店がこれから生き残るための指南書』ほか、すぐにお店で使えるツールがダウンロードできます。

今すぐメルマガに登録して手に入れてください!